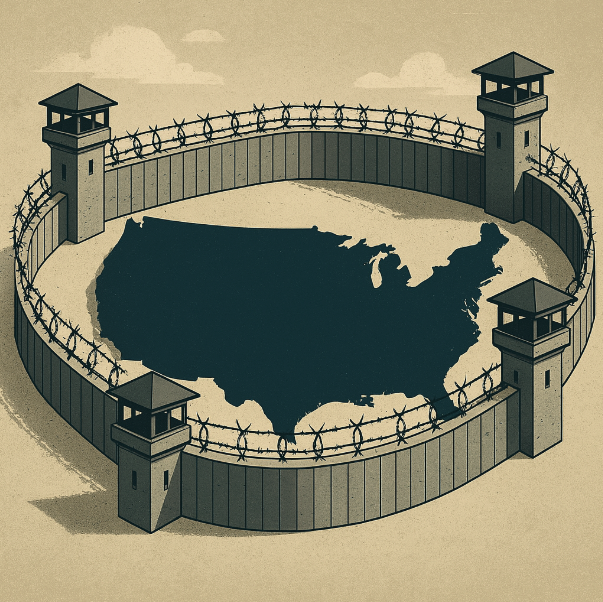

On le lit dans à peu près tous les journaux, et on en parlera ce soir lors de notre soirée parisienne en compagnie de Bénédicte Épinay, Déléguée Générale du comité Colbert : l’élan de protectionnisme voulu par Donald Trump est en train de mettre un terme au processus de mondialisation.

Certains s’en réjouissent, estimant qu’il est urgent de protéger nos marchés de la concurrence déloyale à laquelle se livrent nos concurrents… ou que les échanges mondiaux sont mauvais pour le climat. D’autres s’en inquiètent, voyant pointer, avec la baisse présumée des échanges mondiaux, la fin d’une exceptionnelle période de paix en Occident. Paix attribuée au développement du commerce mondial, qui a transformé nos pires ennemis en clients ou en fournisseurs avec lesquels il serait plus dommageable qu’utile de se disputer.

Si vous êtes lecteur attentif de cette infolettre, vous savez que je rédige patiemment, week-end après week-end, mon prochain livre. Il sera consacré à la compréhension des raisons, aussi drôles que désolantes, de notre si difficile réindustrialisation. (Sortie prévue avant septembre. Précommande sur le site.)

Et il se trouve que je viens de terminer la rédaction d’un paragraphe sur l’histoire de la mondialisation américaine. Je ne résiste donc pas à la tentation de vous en livrer un résumé. J’espère qu’il vous donnera l’envie de prendre le recul qu’il convient face à l’émotion générée par les rebonds d’une actualité surprenante, comme à chaque fois que l’histoire semble vouloir changer de chapitre, ou simplement s’égarer dans des tentatives sans lendemain, avant de revenir en arrière.

Voici donc, chers lecteurs, la merveilleuse histoire (ou pas) de l’Amérique face à la mondialisation.

La merveilleuse histoire (ou pas) de l’Amérique face à la Mondialisation

S’il est surprenant que les chantres de la mondialisation heureuse que furent les US de l’après 2ᵉ guerre mondiale se mettent tout à coup à barricader leurs frontières à coups de droits de douane, l’Amérique n’a pas attendu Donald Trump pour être protectionniste. En réalité, elle l’a été le plus clair de son temps. Et c’est à l’occasion de hausses de tarifs douaniers qu’elle a vécu certains des épisodes les plus marquants, les plus terribles, même, de son histoire.

Ce fut notamment :

- Parce qu’ils voulaient développer une activité transformatrice qui leur était interdite par des Britanniques : la Couronne veillait aux monopoles de ses industries métropolitaines, qui avaient seules le droit de vendre dans ses colonies.

- Parce qu’elles étaient soumises à des taxes d’importation, notamment sur le thé (taxe sur le thé qui fut le prétexte de la création du Boston Tea Party).

Que les 13 colonies britanniques finirent par se révolter et demander leur indépendance.

L’acte de naissance des USA fut donc, et cela est savoureux, la révolte d’un peuple face à l’imposition d’un tarif douanier du type de ceux que Donald Trump signe à la pelle depuis quelques jours

Mais, à l’époque où les transports étaient encore longs et coûteux, l’Amérique était loin du centre du monde qu’était alors l’Europe. Alors, très vite après son indépendance, cette jeune nation se focalisa, pour des décennies, sur son monde intérieur, fait de grands espaces qu’elle voulait conquérir et d’une frontière qu’elle entendait repousser jusqu’à l’Océan Pacifique.

Projection de populations et de valeurs européennes dans un territoire qui ne l’était pas, elle tourna alors le dos à la mondialisation qui l’avait pourtant enfantée.

Ses États du Nord s’en protégèrent d’ailleurs. Ce qui occasionnera un nouveau désaccord douanier, aux conséquences presque aussi lourdes que le premier.

La guerre de Sécession : L’Industrie protectionniste du Nord contre l’esclavagisme libre échangiste du Sud

La guerre civile américaine, qu’on pense parfois essentiellement motivée par la volonté du Nord de mettre un terme à l’esclavage qui sévissait dans le Sud (ce qui est vrai), eut une autre cause. Bien plus terre à terre que l’élection de Lincoln : un désaccord irréconciliable entre Nord et Sud sur la politique douanière des États-Unis. L’ensemble dégénéra en l’affrontement le plus meurtrier de l’histoire américaine.

Les États du Nord étaient alors en train de s’industrialiser à grande vitesse. Plusieurs entrepreneurs aussi féroces que dynamiques y bâtissaient de véritables empires. Protégée par d’importants tarifs douaniers et dynamisée par une population d’immigrants qui croissait sans cesse, l’industrie américaine rattrapait ses concurrentes de façon fulgurante.

La jeune nation avait déjà dépassé la France en production manufacturière et fonçait vers l’Allemagne et l’Angleterre. La vraie puissance industrielle de l’époque était encore en Europe. Pour un temps.

Oui, mais voilà. Le protectionnisme, imposé par le Nord, gênait l’économie du Sud. Composé d’États encore largement agricoles, le Sud était dans une situation économique très différente du Nord. Peu industrialisé, l’essentiel de ses richesses provenait de l’exportation de denrées issues de la culture de plantations vers la vieille Europe, qui adoptait, face au protectionnisme américain, des tarifs douaniers miroirs sur les exportations américaines, et donc sur les produits sudistes. Oui, à l’époque, les dirigeants européens défendaient eux aussi leur marché intérieur.

L’élite du Sud tenait donc beaucoup au libre-échange et à l’esclavage. Car la culture du coton, largement dominante, n’était pas encore mécanisée. Elle demandait une main-d’œuvre humaine nombreuse et bon marché. Une main-d’œuvre constituée de nombreux esclaves.

Plusieurs États avaient d’ailleurs fait sécession quand l’élection de l’anti-esclavagiste Abraham Lincoln avait été actée, fin 1860. Leurs représentants ne purent donc bloquer l’adoption d’un tarif douanier supplémentaire : le tarif Morrill. Il allait immanquablement engendrer une réponse européenne.

C’est pour ces deux raisons (protectionnisme et antiesclavagisme du Nord) que les États du Sud firent sécession.

La guerre civile qui en découla fut, selon les historiens, la première guerre véritablement industrielle de l’histoire. Elle fut donc une véritable tuerie. L’Amérique y perdit plus d’hommes que lors des deux guerres mondiales réunies.

Après elle, l’Amérique poursuivit sa route, toujours focalisée sur son développement intérieur et son influence grandissante sur ses voisins directs. Devenue géant industriel, elle était toujours un nain politique, occupée à unir son pays que la guerre de Sécession avait divisé. Une guerre qui, par nombre de ses caractéristiques, annonçait une autre guerre, énorme, plus terrible encore : la Première Guerre mondiale.

Les guerres mondiales installent la supply chain mondiale

Il y avait, avant 1914, des gens qui voyageaient d’un continent à l’autre. On les voit dans des films comme Titanic. Ils étaient de deux natures : quelques personnes fortunées qui parcouraient le monde. Les autres n’étaient pas des voyageurs, mais des immigrés qui quittaient leur pays pour toujours, espérant trouver, dans un pays lointain, des perspectives de vie qu’ils ne voyaient pas chez eux.

Les transports internationaux étaient encore chers, la logistique balbutiante, les marchés à l’export difficilement accessibles, et donc facilement concurrençables par des producteurs locaux qui n’avaient pas à payer des transports internationaux et des droits de douane coûteux.

Il fallut attendre les grandes guerres, comme souvent dans l’humanité, pour que ce qui n’était pas encore envisageable devienne, tout à coup, absolument vital.

C’est parce qu’ils appliquèrent l’efficacité de l’ère industrielle à la guerre que ces conflits furent si terribles. Ils engloutirent de telles ressources en hommes, en matériel, en matières premières et en denrées alimentaires qu’il fallut en puiser partout dans le monde où elles étaient disponibles. Toutes les forces de la planète étaient mobilisées pour converger vers un seul objectif : l’anéantissement de l’adversaire.

La logistique, jusque-là marchande, se renforça d’une organisation et d’une détermination militaires. On fabriquait des armes en Amérique, on les livrait dans les ports d’Angleterre ou d’ailleurs. On utilisait les ressources des pays du monde entier, que la colonisation avait intégrés de force dans le marché mondial, pour faire tourner la machine infernale. Les ports qui ne furent pas détruits s’élargirent, les routes commerciales se développèrent, les infrastructures poussèrent partout.

La Première Guerre n’affecta en rien l’isolationnisme américain.

Une fois achevée, les US s’enfermèrent à nouveau dans leurs frontières et leurs lubies faites de prohibition, de ségrégation, de croissance économique échevelée et de spéculation boursière. Par contre, la seconde changea la donne.

En 1945, la crise de 1929 et la cascade de mauvaises décisions macroéconomiques et protectionnistes qui la suivirent étaient considérées comme les grandes responsables de la spirale qui reconduisit le monde vers la guerre. L’Amérique, devenue puissance dominante, se devait d’assumer son statut et veiller à ce que cela ne se reproduise plus.

Il faut comprendre le choc que fut, pour cette génération, la Deuxième Guerre mondiale. Je ne connais pas assez la littérature américaine pour en convoquer les textes les plus appropriés. J’irai donc faire dire à Camus, par l’immense discours qu’il prononça en 1957 à l’occasion de la cérémonie en l’honneur de son prix Nobel, ce que l’Occident tout entier ressentait devant ce qui aurait pu être la fin de l’humanité.« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.

Héritière d’une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd’hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l’intelligence s’est abaissée jusqu’à se faire la servante de la haine et de l’oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d’elle, restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir.

Devant un monde menacé de désintégration, où nos grands inquisiteurs risquent d’établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu’elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d’alliance.

Il n’est pas sûr qu’elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et, à l’occasion, sait mourir sans haine pour lui. C’est elle qui mérite d’être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. C’est sur elle, en tout cas, que, certain de votre accord profond, je voudrais reporter l’honneur que vous venez de me faire. »

C’est donc pour éviter une nouvelle guerre et endiguer le développement d’un communisme qui leur semblait hostile que les Américains décidèrent de sortir durablement de leur isolement.

Dopés par l’immense prestige militaire que l’URSS avait acquis face aux armées d’Hitler, les partis communistes nationaux étaient partout en progression.

La doctrine Truman fut une réponse à l’expansionnisme de Staline. Elle s’appuya sur les institutions imaginées par l’administration Roosevelt et structura l’organisation du monde occidental jusqu’à la fin de la guerre froide. Elle voyait le développement de l’économie de marché dans les pays alliés comme le plus puissant moyen pour vaincre l’ennemi idéologique du moment. Il fallait pour cela éradiquer la misère en Occident et développer une société de consommation.

Le plan Marshall ne fut qu’un premier pas, suivi par le développement forcené d’une économie globalisée où les implantations d’usines, la signature de contrats de libre-échange et les transferts de technologie étaient considérés comme le ciment d’une paix qu’il fallait à tout prix renforcer.

La formidable chaîne logistique qu’avait façonnée la Seconde Guerre mondiale fut récupérée par le commerce international pour développer la civilisation des Trente Glorieuses. Une civilisation basée sur la consommation de masse, elle-même nourrie par une production de masse.

La fin de l’histoire et la mondialisation heureuse

Quand l’URSS s’effondra, la Chine restait le dernier grand pays communiste. Deng Xiaoping tendit la main à l’Occident, lui promettant de mettre les pas de la Chine dans les siens si nous consentions à faire avec elle ce que les Américains avaient fait avec nous.

Convaincu par l’efficacité de sa méthode, l’Occident ouvrit ses portes à la Chine et y déversa des investissements à faire pâlir tous les plans Marshall de la Terre.

Depuis 1987, l’heure était à « La fin de l’Histoire et le dernier homme ». Cet ouvrage de Francis Fukuyama théorisait que l’Occident, ayant vaincu son dernier adversaire (l’URSS), allait répandre ses valeurs sur l’intégralité de la planète. Et, n’ayant plus vraiment d’ennemis, n’en aurait plus jamais. La « mondialisation heureuse » put alors se déployer, comme ultime arme de paix. En négociation depuis 1986, la Chine intégra l’OMC en 2001.

Ce système a formidablement bien marché… un temps. Avant de se retourner contre l’Occident. La mondialisation décomplexée permit :

• De faire disparaître la grande misère d’une partie importante de l’humanité (Chine et Inde, notamment).

• De rendre accessibles au plus grand nombre la nourriture, les médicaments, les produits et des savoirs qui faisaient défaut à des peuples dont l’espérance de vie et les conditions d’existence étaient loin des standards occidentaux.

• De faire monter le pouvoir d’achat de nombreux consommateurs (et électeurs occidentaux), qui ont globalement accepté la délocalisation de leur industrie nationale en contrepartie de l’abondance de produits bon marché made in China.

Mais la connexion de ces pays au système international occasionna le même type de bouleversement que l’arrivée du chemin de fer dans les campagnes françaises reculées du XIXᵉ siècle. Une sorte d’exode rural à l’échelle planétaire :

• Dans les pays en voie de développement : chômage de millions de paysans, de pêcheurs, qui vivaient de leur activité vivrière, exode de ces populations sur la route des villes industrielles, dans leur pays, ou vers l’Occident.

• Un Occident qui, initialement bien content de travailler moins tout en bénéficiant de l’afflux de produits bon marché, a vu fermer nombre de ses usines, parties s’installer dans des pays devenus de puissants concurrents.

Nouvelle donne, nouveau jeu

25 ans plus tard, Donald Trump rappelle à ses alliés que l’Amérique n’a jamais accepté de sortir de son isolationnisme si ce n’était pas pour défendre ses intérêts. Elle estime aujourd’hui qu’elle a tellement transféré de technologies, qu’elle a tant ouvert les portes de son marché intérieur, que cette mondialisation lui nuit plus qu’elle ne lui profite.

Elle décide donc de la redéfinir à son avantage afin de mieux lutter contre son nouvel et principal rival : la Chine. Quitte à bouleverser les fondements qui, jusque-là, assuraient au monde un minimum de stabilité.

La réindustrialisation au pays des Shadoks

La saga des Forces Françaises de l’Industrie par Laurent Moisson et Gilles Attaf.

L’objectif de cet ouvrage est de lever le voile sur les coulisses de la réindustrialisation française en cours.