Plus grand monde ne s’en souvient. Mais la France produisait, dans les années 1980, plus de la moitié des terres rares du monde.

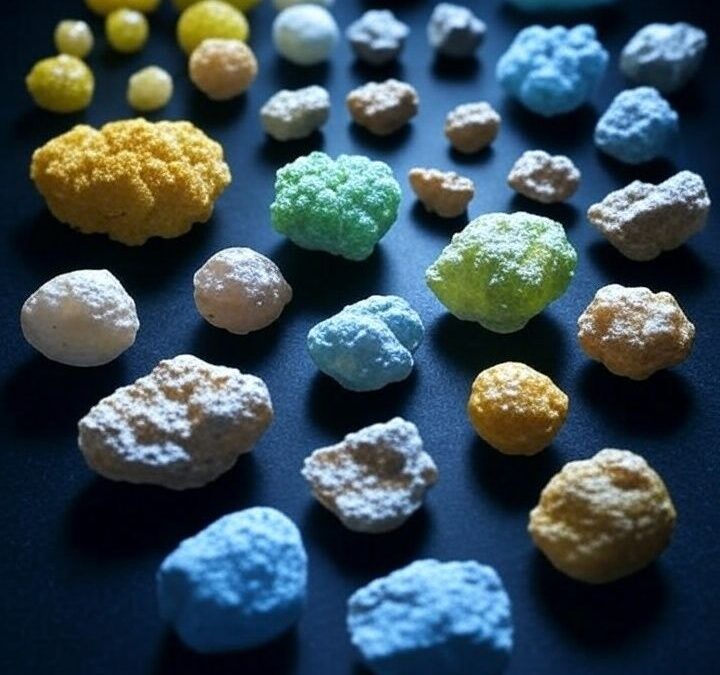

Malheureusement, ces indispensables composants de nos technologies modernes (smartphones, voitures électriques…) sont extraits via des méthodes coûteuses et polluantes. Elles reposent sur des solvants que certains qualifient d’agressifs.

Alors, selon la pensée magique moderne qui veut qu’il vaut mieux polluer beaucoup très loin qu’un peu ici, on a transféré cette production en Chine. Cette dernière est ainsi devenue hégémonique en la matière. Ce qui lui permet de se servir de son monopole comme d’une arme géopolitique.

Des organismes comme le Département de l’Énergie américain et la Commission européenne sont conscients de cette menace. Ils ont d’ailleurs classé l’europium et le terbium (des terres rares) parmi les éléments critiques.

Il y a quelques mois, nous étions heureux de vous annoncer que la France se relançait dans la course aux terres rares avec le projet CARESTER. Il va produire 15 % des terres rares mondiales d’ici 2027.

Le site Enviro2B, source fiable en matière de technologie environnementale, nous annonçait récemment une autre bonne nouvelle.

Une équipe de l’Université du Texas a mis au point une solution révolutionnaire qui pourrait largement simplifier l’équation écologique de cette industrie.

Basée sur des membranes artificielles, elle serait capable de capturer et relâcher avec haute précision certains ions. Ceci permettrait de filtrer les ions de terres rares 40 fois mieux que les méthodes conventionnelles. Ceci rendrait l’opération bien moins dépendante des procédés chimiques complexes. De quoi rendre l’ouverture d’une usine de terres rares plus acceptable pour les populations locales.

Ce processus permettrait aussi une réduction importante des coûts d’extraction.

Ce type d’avancée est important. Car la demande en terres rares va exploser d’ici 2035 : +2 600 %, selon Enviro2B. Notamment du fait de secteurs technologiques émergents : Quantique, semi-conducteurs, hydrogène vert.

Les chercheurs ne comptent pas s’arrêter là. Traitant aujourd’hui l’europium et le terbium via leur procédé, ils travaillent à l’industrialiser. Une plateforme multimétaux pourrait prochainement viser le lithium, le nickel, le cobalt ou le gallium. Leur ambition est de transposer les stratégies naturelles de reconnaissance moléculaire à des processus robustes, utilisables à grande échelle. On n’est donc pas loin du biomimétisme.

Reste la question de la mise à l’échelle industrielle. Car si le potentiel est immense, passer du laboratoire à la production de tonnes nécessite investissements, infrastructure et soutien politique. Sans oublier la création d’une chaîne d’approvisionnement complète.