Chères résistantes, chers résistants, chers soutiens.

Les ponts et le soleil de mai ne sont jamais très bons pour ceux qui diffusent de longs textes à lire. Je profite donc d’un passage nuageux pour vous partager cette infolettre. Elle est issue du livre que nous vous avons promis pour septembre prochain (en précommande ici) et qui vous sera présenté à l’occasion de « La Plage aux Entrepreneurs » (événement organisé par Origine France Garantie et la mairie d’Arcachon : préinscriptions ici), il rebondit sur le dernier succès commercial du Rafale.

Comme pour les autres sujets que nous abordons dans notre ouvrage, nous cherchons à comprendre ce que ce succès nous apprend de nous (les Français) et de l’évolution du monde industriel. Vous allez voir que la saga du Rafale est à la fois passionnante et, pour une fois, rassurante.

Car, dans notre monde à nouveau incertain, de nouvelles perspectives se dessinent pour la France. De plus en plus de pays ont, en effet, cessé de croire qu’ils pouvaient déléguer la protection de leur intégrité aux États-Unis. Les déclarations fracassantes de Donald Trump, qui irritent jusqu’aux alliés les plus proches des États-Unis, ne font que confirmer cette tendance de fond. Elle redonne, en creux, de la force à l’image de notre pays qui a souvent eu une voix singulière sur la scène internationale. Une voix qui sait parler à ceux qui ne veulent pas s’aligner (s’enchaîner ?) sur celles des puissances dominantes du moment.

C’est sur cette tendance que surfent, depuis 2015, le Rafale et d’autres joyaux de la BITD. L’efficacité, la polyvalence, l’évolutivité, l’autonomie de l’appareil de Dassault Aviation en font l’un des meilleurs avions de sa génération. Des qualités que le monde a longtemps boudées avant que cet avion ne devienne la machine à gagner qu’il est aujourd’hui.

La carrière commerciale de ce champion de l’export n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Nombre de personnalités françaises et européennes ont appelé à l’arrêt du développement d’un avion que beaucoup jugeaient invendable. Mais, à la différence de ce qui s’est passé pour notre industrie nucléaire, malgré les alternances politiques, la ligne défendue par l’avionneur français a tenu bon dans la tempête, jusqu’à accumuler des succès.

Derrière les 26 avions achetés par l’Inde la semaine dernière se cache une histoire qui a tout pour inspirer nos actuels gouvernants. Elle prouve que, quand notre personnel politique et nos industriels s’alignent et se tiennent les coudes, quand il y a du courage politique, la France gagne. Même quand la compétition l’oppose aux plus grandes nations du monde. Voilà pourquoi il est utile de se pencher sur le parcours de ce magnifique produit de l’industrie française.

Le Rafale, un cas d’école industriel français

Le camp « souverainiste » voulait alors prolonger la ligne stratégique tracée par le général de Gaulle. Dassault était le seul avionneur européen à pouvoir développer un avion de chasse de façon autonome. Grâce à une collaboration poussée avec d’autres industriels français, il disposait :

- D’un bureau d’études de haut niveau.

- D’un moteur développé avec la Snecma (devenue Safran ).

- De sa propre avionique avec Thomson CSF (devenue Thales ).

- D’un système d’industrialisation efficace.

Pour Serge Dassault, son dirigeant d’alors, il était hors de question de diluer ces savoir-faire patiemment accumulés dans une coopération européenne dont il n’aurait pas le leadership. Charles Hernu, ministre de la Défense, était de son côté, ainsi que nombre de généraux et amiraux alors en poste.

Face à cette ligne, le camp « pro-européen » (Bérégovoy, Delors et plusieurs hauts fonctionnaires français) ne voyait rien de bon à ce que la France :

- S’isole de ses partenaires européens. Les Britanniques insistaient pour que BAE Systems, pourtant bien moins expérimenté que Dassault Aviation, ait sa part du gâteau et soit aussi écouté que son homologue français. Les Allemands étaient du même avis, ainsi que les Italiens et les Espagnols. Tous considéraient la volonté française de leadership comme peu coopérative.

- Ait à assumer seule les énormes coûts de développement d’un tel avion. Les finances françaises, déjà mal gérées à cette époque, seraient encore dégradées si la France était seule à payer.

Pour eux, mieux valait céder aux pressions de nos partenaires.

Mais il n’y avait pas que le leadership du programme qui posait problème à Dassault et ses partisans. Français et Européens avaient une vision très différente du positionnement du futur avion.

Dassault voulait un engin polyvalent et le plus autonome possible. Performant sur les combats air-air comme sur les attaques au sol, il devait également avoir la capacité :

- À être embarqué sur porte-avions (Rafale Marine, comme celui vendu aux Indiens il y a 3 jours).

- À réaliser des missions lointaines sans nécessité d’une trop lourde assistance.

Les autres Européens voulaient un avion spécialisé dans les combats air-air afin de faire face à la principale crainte de l’époque : les chasseurs soviétiques et la guerre en Europe.

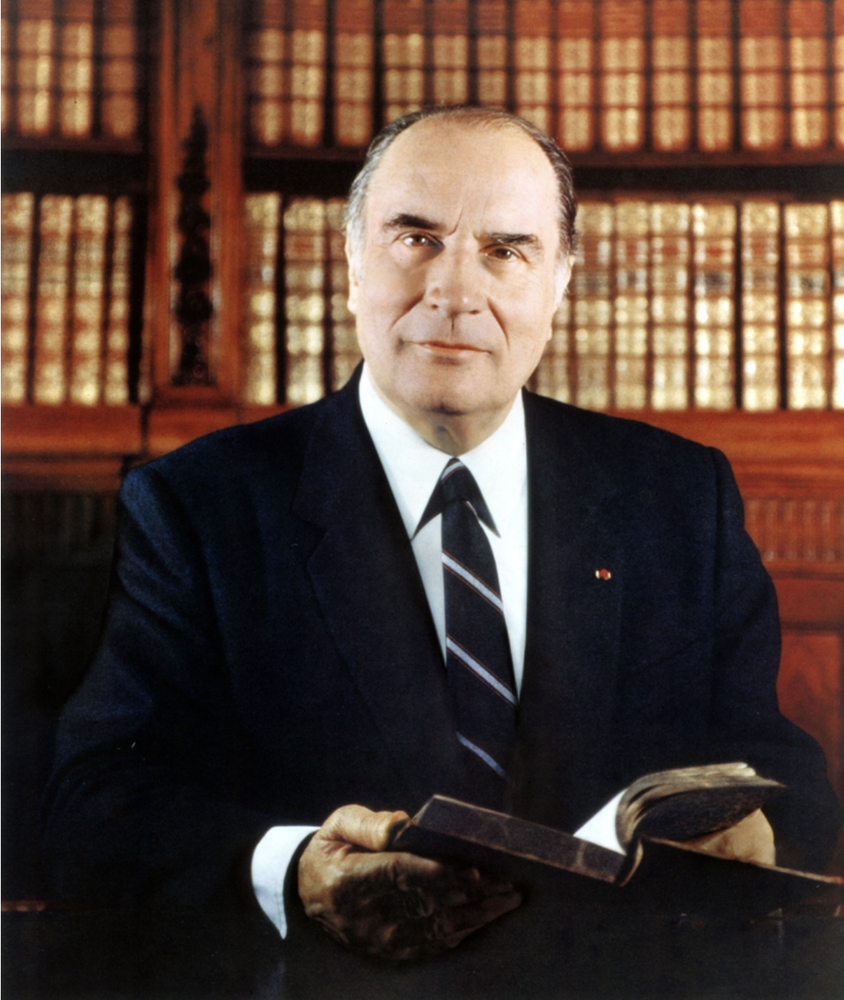

François Mitterrand, qui avait été le plus vieil adversaire politique du général de Gaulle, partageait pourtant sa vision de l’indépendance stratégique de la France.

Alors, en 1985, il tranche. La France quitte le programme européen, fâchant durablement ses partenaires.

Les deux programmes, celui du Rafale et celui de l’Eurofighter, se séparent alors. Chacun avançant dans son coin.

C’est le Rafale qui sort le premier. Mais, si la qualité de cet avion est unanimement reconnue, il souffre rapidement d’un problème de taille : il ne se vend pas à l’export. À côté de lui :

- L’Eurofighter connaît un succès commercial immédiat, à commencer par les armées des pays membres du consortium en charge de son développement.

- Les avions américains, jouissant de la réputation de leurs constructeurs et du poids géopolitique des USA, raflent nombre des appels d’offres.

Commence alors le long chemin de croix de Dassault et des personnalités politiques qui l’ont soutenu. Commercialement les échecs succèdent aux déceptions, des années durant. En Europe, à Londres notamment, les critiques amusées fusent. En France aussi. Il ne se passe pas une année sans que le soutien de ce partenariat public-privé ne soit dénoncé par voie de presse ou lors de débats parlementaires.

D’« accident industriel » pour Jean-François Kahn à un « sujet de plaisanterie » pour Le Monde, il en aura fallu du courage politique pour résister aux opposants du Rafale. Mais, là où les lignes de la souveraineté nucléaire ont cédé (20 ans durant) sur l’autel d’alliances électorales (PS-Verts), le front commun tient bon sur le Rafale.

Heureusement ! Car en 2015, coup de théâtre ! Après avoir fait la preuve de ses très belles performances lors de ses engagements par l’armée de l’air française, en menant notamment le raid aérien le plus long de l’histoire au Tchad (9h35), l’armée de l’air égyptienne commande ses premiers exemplaires. La polyvalence du Rafale, longtemps critiquée, est de plus en plus vue comme un avantage. Son évolutivité lui permet de rester performant version après version, alors que les choix trop spécifiques de l’Eurofighter le font plafonner.

Depuis ses débuts prometteurs, l’avion européen ne se vend plus beaucoup. La chute du mur de Berlin a ouvert une nouvelle page géopolitique où l’URSS n’est plus la menace à laquelle il faut faire face. « Ce qui arrive, en fin de compte, ça n’est jamais l’inévitable mais l’imprévisible », disait Keynes dans l’un de ces éclairs de lucidité qu’ont ceux qui se sont souvent trompés.

Mais, malgré l’évidence, la rancune des pays du consortium Eurofighter est restée tenace vis-à-vis de Dassault. Raison pour laquelle le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie ont préféré s’équiper de F-35 américains plutôt que de Rafale.

D’autant que l’avion américain a longtemps joui d’un avantage de taille face à son concurrent français : il venait généralement avec l’assurance de la protection des USA. Protection qui pouvait, notamment pour l’Allemagne, aller jusqu’au déploiement du parapluie nucléaire américain. Pour d’autres, acheter américain était la meilleure façon d’obtenir un ticket d’entrée dans l’OTAN. Ceci se faisait au prix d’une soumission technologique évidente. Mais, à l’époque, qui pouvait douter de la solidité des alliances défensives proposées par la superpuissance américaine ?

Mais voilà. Dans la donne géopolitique actuelle, nombre de pays veulent justement gagner en autonomie par rapport aux États-Unis. Alors, l’avantage dont ont longtemps bénéficié des acteurs comme Lockheed Martin s’amenuise, devenant parfois même un handicap.

Les contraintes imposées par cet encombrant allié sont de moins en moins acceptées :

- Droit de regard (interdiction d’utilisation contre certains pays, de déploiement dans certaines zones…),

- Maintenance centralisée aux US,

- Interdiction de revente sans autorisation américaine,

- Verrouillage sur des munitions américaines…

… ont occasionné des désagréments à plusieurs reprises. Des désagréments qui ont agi comme de véritables repoussoirs pour certains pays.

Ainsi, le blocage du contrat F-35 aux Émirats arabes unis pour éviter qu’ils en fassent usage dans le contexte régional sensible de 2021, ou qu’ils collaborent trop avec la Chine, a laissé des traces. Tout comme l’exclusion de la Turquie du programme F-35 pour avoir acheté le système russe S-400. Ou la fin de non-recevoir des Américains pour autoriser les F-35 à embarquer les missiles français achetés par le royaume chérifien. Sans parler d’une des conséquences de l’extra-territorialité du droit américain : l’ensemble des données d’usage des utilisateurs du F-35 sont transmises en temps réel… au Pentagone.

Le Rafale est donc aujourd’hui de plus en plus regardé comme un outil d’indépendance stratégique dans un monde d’où les Américains se retirent avec de plus en plus de fracas. Les récents agissements de Trump face à ses alliés historiques ne font qu’accentuer cette perception.

Les discussions ouvertes par Emmanuel Macron quant à l’englobement de certains pays européens sous le parapluie militaire français sont à inscrire dans cette perspective : Celle d’offrir à d’éventuels clients du Rafale une protection nucléaire qu’ils ne sont plus certains d’obtenir en achetant des armes américaines. Oui, je sais que certaines personnes ont hurlé au complot européiste en ayant vent de ces discussions. Mais leur aboutissement serait sans doute un très joli coup pour renforcer la souveraineté française. On pourra poser la question au ministre Marc Ferracci quand il nous rendra visite.

Voilà. Tous ces paragraphes pour dire que s’il y a eu des échecs industriels et quelques soumissions dommageables, il y a aussi eu des triomphes en France. Des triomphes basés sur :

- Une vision industrielle éclairée par des compétences industrielles indiscutables et la pérennité du modèle d’une entreprise familiale qui inscrit ses décisions dans le temps, génération après génération.

- Une vraie capacité de résistance de nos gouvernants aux oppositions nationales, aux coups de pression européens et aux moqueries de certains médias.

- Une résilience, une endurance de tous qui ont permis de ne pas se décourager pendant la traversée du désert.

On critique beaucoup ceux qui nous dirigent, en ce moment. C’est de bonne guerre. Alors, sachons saluer aussi leurs succès, quand il y en a. Car on a besoin de victoires. Et l’histoire du Rafale est une victoire.